杨凝式(873—954),字景度,号虚白

因其官至太子少师,又称“杨少师”

杨凝式师法欧、颜、柳、怀素等,得此四家之体势,于二王处得风神,形成了自己较为多变自由的风格,肆意地抒写自己的性灵。现存的仅有《韭花帖》、《卢鸿草堂十志图跋》、《夏热帖》、《神仙起居法》几通,此外还有《新步虚词》,又名《大仙帖》,原迹已佚,明代董其昌刻入《戏鸿堂法帖》中。

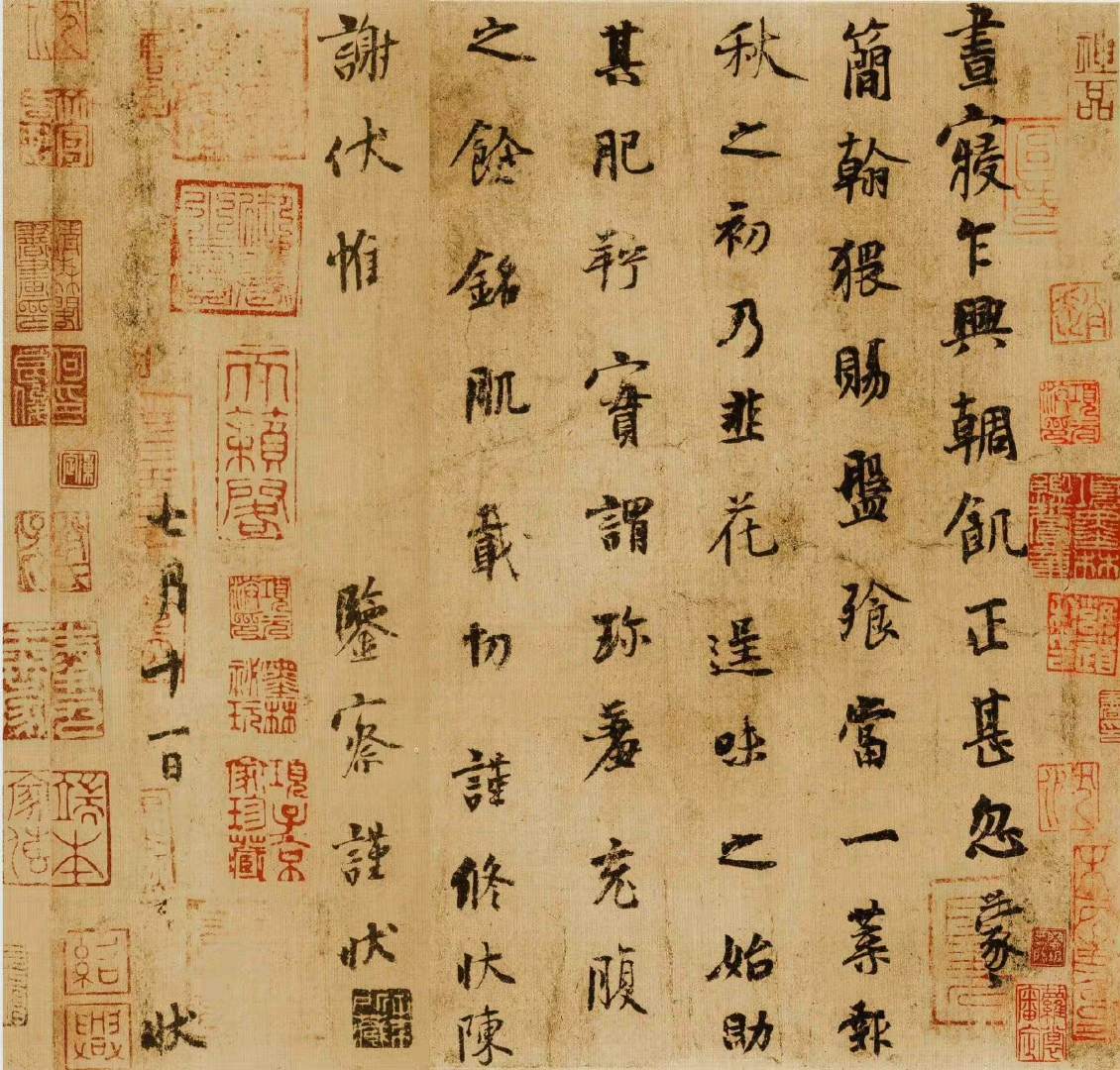

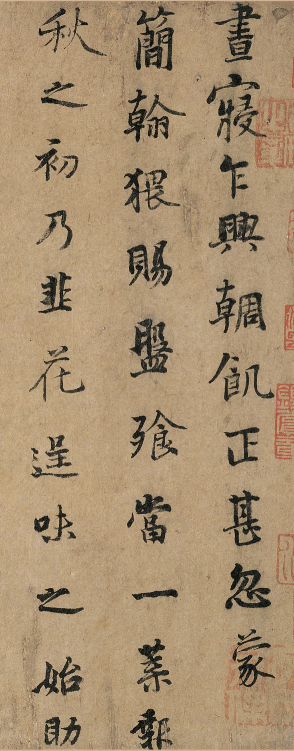

《韭花帖》罗振玉藏本,下落不明

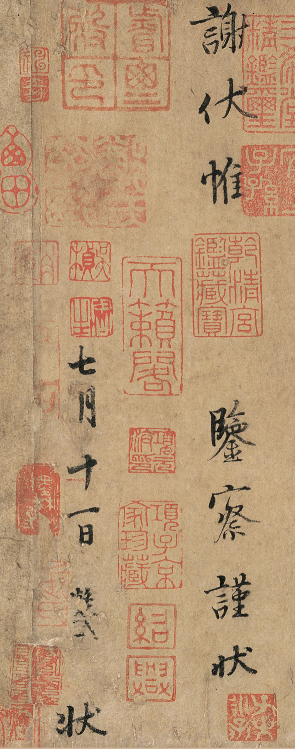

《韭花帖》,行楷书,墨迹麻纸本,属书札一类。纵26厘米,横28厘米。凡7行,计63字。释文曰:“昼寝乍兴,輖饥正甚,忽蒙简翰,猥赐盘飧,当一叶报秋之初,乃韭花逞味之始,助其肥羜实谓珍羞,充腹之馀,铭肌载切,谨修状陈谢伏惟鉴察,谨状七月十一日,(凝式)状。”

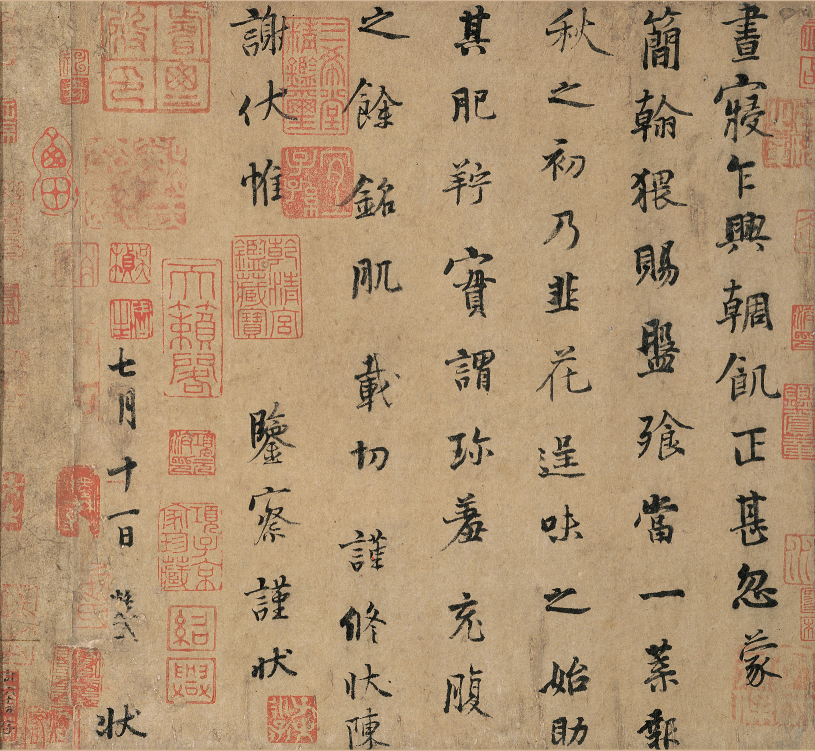

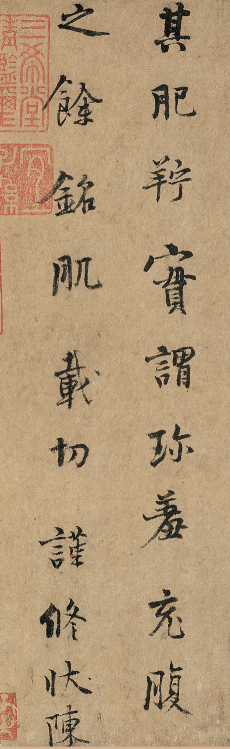

《韭花帖》清内府本,现藏无锡博物馆

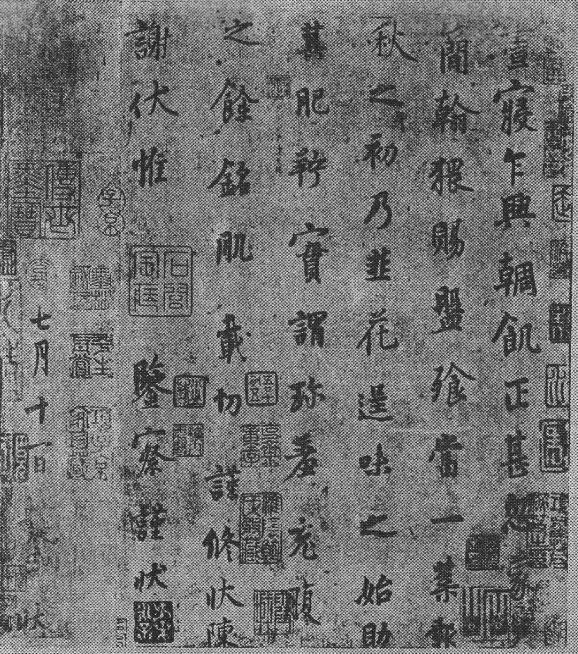

《韭花帖》的遗墨有三本,一本为罗振玉藏本,下落不明;一本为清内府藏本,曾刻入《三希堂法帖》中,今藏无锡博物馆,另存一张《韭花帖》高士奇摹本,收藏于台湾兰千山馆;一本为裴伯谦藏本,见于《支那墨迹大成》,今已佚。据考证,三本中只有罗振玉藏本为真迹。

《韭花帖》高士奇本,现藏台湾兰千山馆

此帖字体点画生动,结构端稳,风神简静,全帖表现出入规入矩的端庄与温雅,结体妍丽,并以精严的技巧表达出含蓄内在的文人之气。用笔一丝不苟,却不显得古板呆滞,巧妙地将内擫和外拓的笔法融为一体。结构严谨却不失森严密布,通篇秀雅恬淡,二王精髓毕现,魏晋风神十足。

《韭花帖》清内府本 局部

明代董其昌曾说:”少师韭花帖,略带行体,萧散有致,比少师他书倚侧取态者有殊,然倚侧取态,故是少师佳处”。清代李瑞清评价《韭花帖》为“笔笔敛锋入纸,兰亭法也,思翁以景度津逮平原,化其顿挫之迹”。李瑞清认为杨凝式之《韭花帖》气韵沉重、笔力雄劲,能化顿挫之气为昂扬之致。

唐岱评书画之气言:“气韵由笔墨而生,或取圆润而雄壮者,或取顺快而流畅者。用笔不痴不弱,是得笔之气也;用墨要浓淡相宜,干湿得当,不滞不枯,使石上苍润之气欲吐,是得墨之气也。不知此法,淡雅则枯涩,老健则重浊,细巧则怯弱矣。此皆不得气韵之病也。”

《韭花帖》清内府本 局部

以此观之,在《韭花帖》中,杨凝式用墨考究,布局中墨色轻重分配有其新意与个人特色;用笔时而轻快、时而舒缓、时而凝重,浓淡相谐,自然之气得卷袭来,此所谓得笔得墨之气也。

综观全帖,《韭花帖》恰有姜夔所言“风神”之气。明代唐志契言:“盖气者有笔气,有墨气,有色气;而又有气势,有气度,有气机。此间即谓之韵,而生动处,则又非韵之可代矣。生者生生不穷,深远难尽;动者动而不板,活泼迎人。要皆可默会,而不可名言。”。

《韭花帖》清内府本 局部

唐末五代杨凝式的出现,为唐、宋两代这中国书法史上最为灿烂辉煌的两座高峰之间搭起了一座桥梁。换句话说,正是通过杨凝式的努力、创造和影响,方使得已见式微的魏晋风神,在以苏、黄、米三家为代表的宋代尚意书坛有了继承和发展。

杨凝式在书法史上具有一席之位,良非偶然。正如黄山谷所说“盖自二王后,能臻书法之极者,唯张长史与鲁公二人,其后杨少师颇得仿佛”。

—END—

关注我们 扫一扫

关注我们 扫一扫