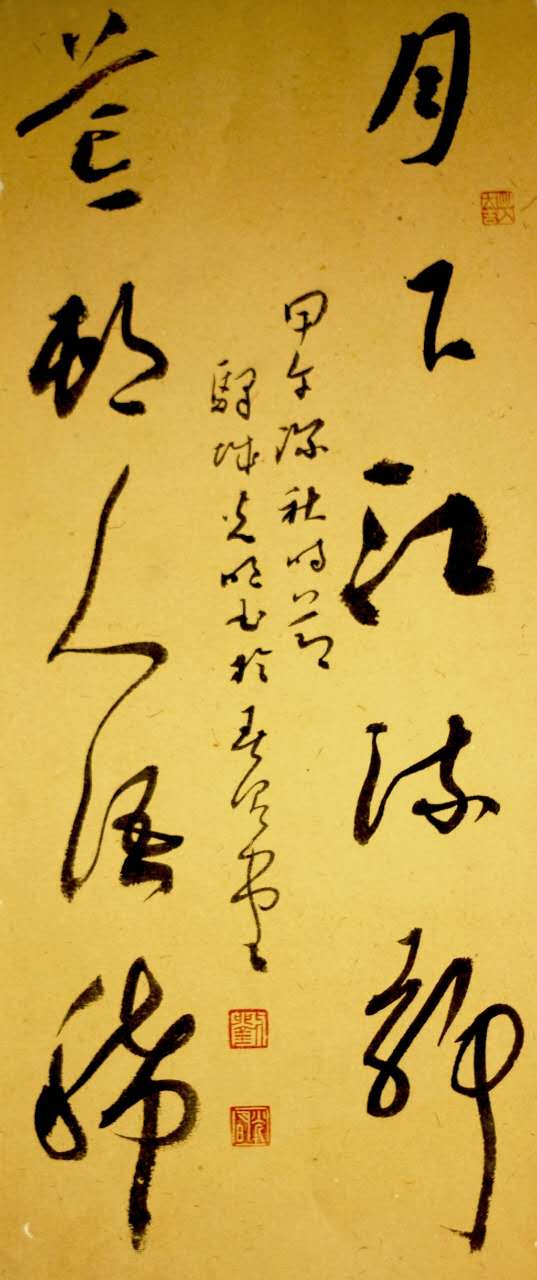

刘光明,男,江苏高邮人,师从张锡庚先生,中国书法家协会会员。书法作品入展全国第二届册页书法作品展,入展第二届妈祖杯全国书法篆刻大展、 “雪豹杯”雅颂徐霞客全国书画大赛书法三等奖、入展“感恩杯”第二届全国孝道文化书法展、入展“正山堂杯”全国第二届茶文化楹联书法展,入展江苏省第四届书法篆刻作品展、入展山东省第六届书法篆刻作品展等。

草书四要

刘光明

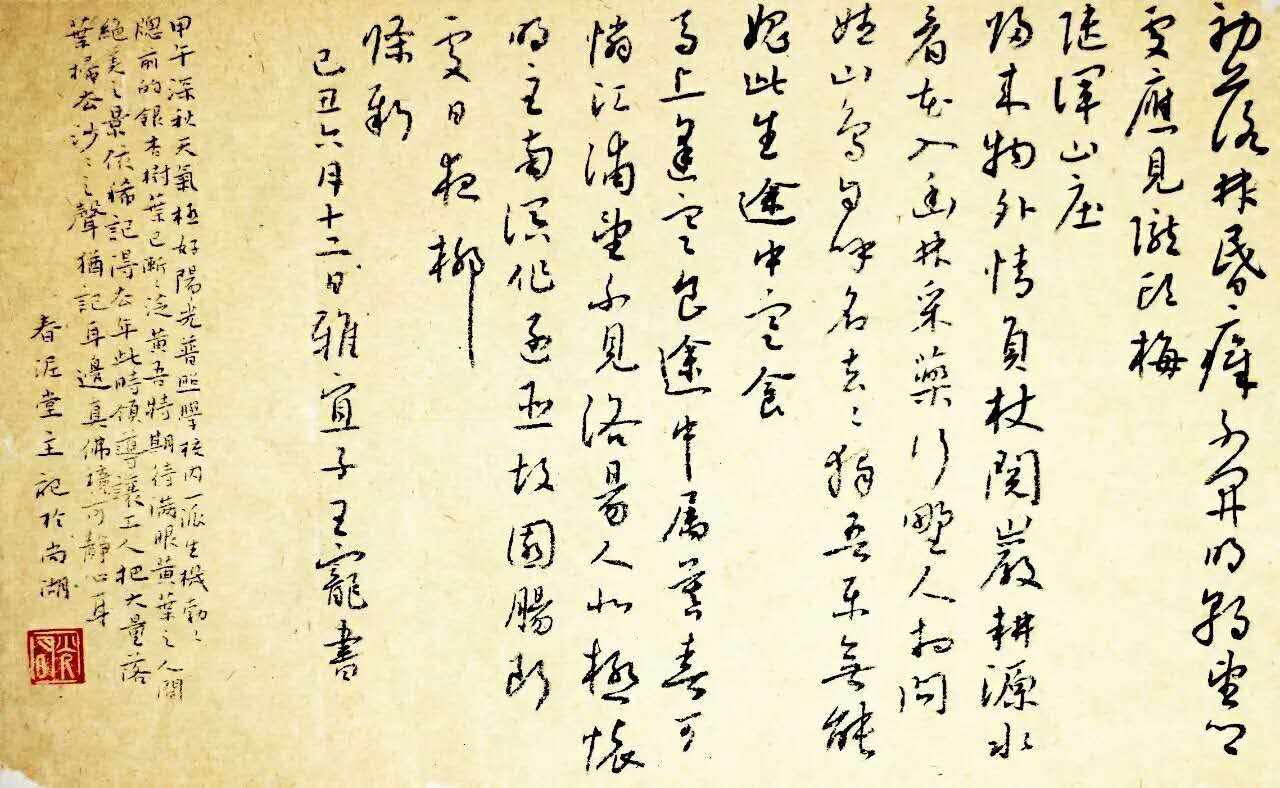

“法”: 有的人不懂得书写草书需要遵循法度,也不懂得创作草书如何遵守法度。他们自以为草书就是所谓“龙飞凤舞”,就是越潦草越好。于是信手涂鸦,写出的字没有人能辨识,只有书写者自己认得。他们以为,这就是所谓草书,能写这种字的人,即所谓草书家。这实际上是一种误解。陆荫先生的诗句说得好: “草书一旦离规格,纵是神仙认不得”。其实草书是非常讲究法度的,刘熙载说:“善言草者,意法相成。”意思是,懂得草书的人,总是能很好地将自出机杼跟遵循法度结合起来的。既不因自由发挥而害法,也不因遵循法度而限制自由发挥。“法”和“意”相辅相成,而不是互相妨碍,以张旭、怀素的草书为例:这二人的草书“可谓谨严之极”。有的人学他们的颠狂之态,这是学不好他们的草书的。韩昌黎说张旭的草书变化多端,神鬼莫测,虽然如此,仍然有规律可寻。张旭的“鬼神之道”,或者说他的“不二法门”,就是“屈信阖辟”,亦即屈伸合开之法。张旭精于此道,并且应用自如。相对楷书等其他书体,草书的特点是有更大的自由度,书写者有更多挥洒余地,有更广阔的驰骋天地。“他书法多于意,草书意多于法。”草书最难写,也难取得成就。正是由于草书之道玄妙难测,所以更能引起书家探索、研琢的兴趣;

“形”: 《书概》对草书的结体是这样阐述的:“草书结体贵偏而得中。偏如上,有偏高偏低,下有偏长偏短,两旁有偏争偏让皆是。”这是告诉人们如何不拘常规,在倾侧中保持重心的平衡,不求消极平衡,而求积极平衡,。关于增减,刘熙载说:“移易位置,增减笔画,以草较真有之,以草较草亦有之。学草者移易易知,而增减每不尽解。盖变其短长肥瘦,皆是增减,非止多一笔少一笔之谓也。”草书移动位置和增减笔画,不但是相对楷书而言,而且是相对草书而言。移动位置比较好理解,对增减笔画,很多人领会就不全面。多一笔少一笔,固然叫增减,笔画短长肥瘦的变化,也叫增减。这后面一点,往往是人们不大注意的,但却是很重要的,也正是当代草书可以挖掘和探究实践的课题。

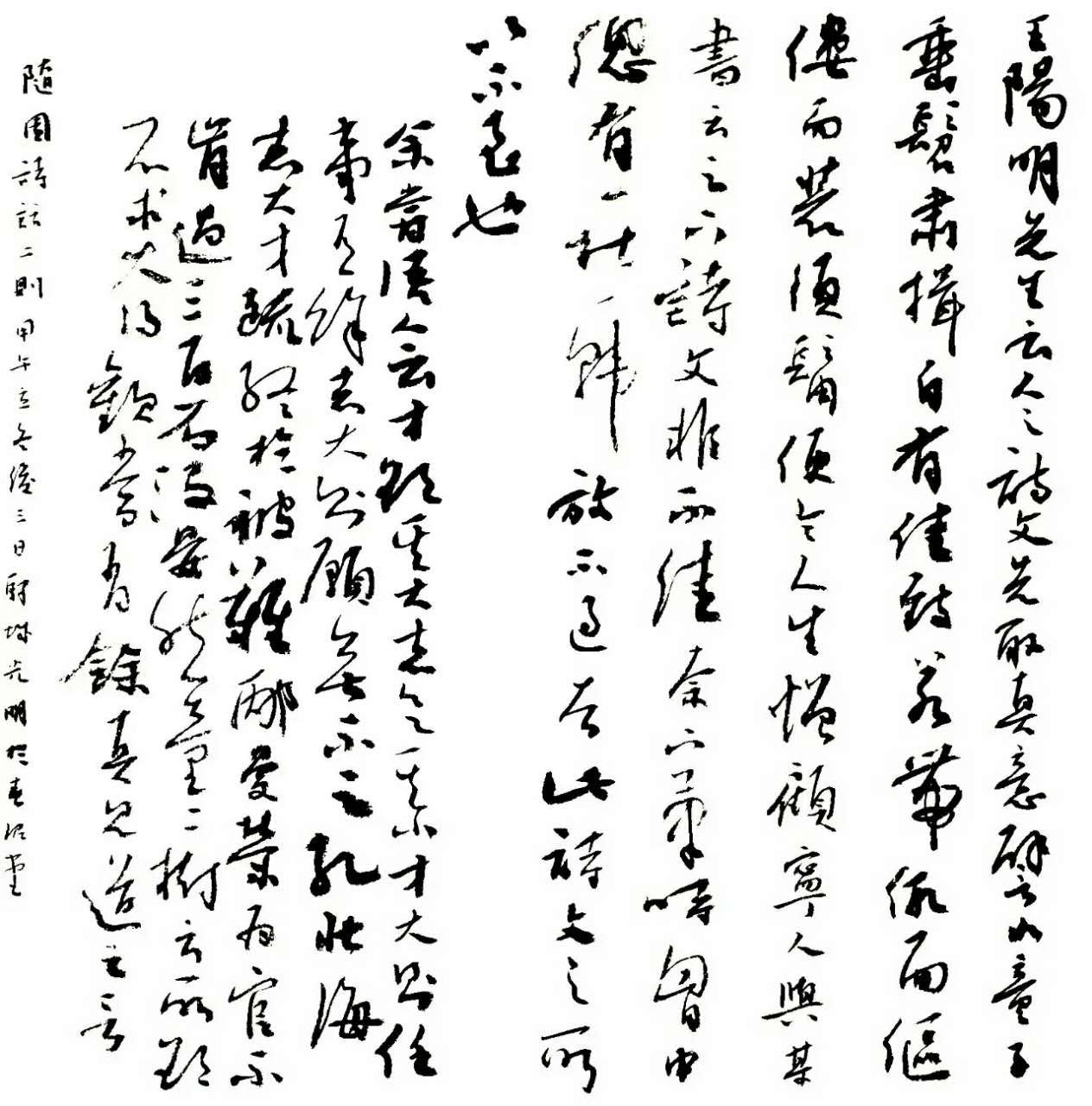

“线”: 不是任何随意抹画出来的线条都可称之为草书艺术的线条。“求工于一笔之内”正是指一笔落纸,则所形成的书法线条便应充满艺术功力,或苍劲、或清秀、或含蓄、或灵动,或如“万岁枯藤”,或似“千里阵云” 。草书线条在其表现形式上具有极大的灵活性和多变性。这既是草书较之其它类型书法更为变化多端、千姿百态的成因所在,也是书者充分展现主体功力与尽情发挥创意的形质对象。一变生百媚,变化的线条是草书的生命。同是一字,其中任何一个笔画线条的突变,都会造成该字形、神、意、态的改变。线条的灵活性和多变性,正是草书艺术意趣之所在,魅力之所在,奥妙之所在。掌握了线条变化的法度和规律,形成了既合法度规范又突破了常规的富有新意的并趋于相对稳定的线条,也就是找到了书家梦寐以求的自己的“心线”,形成了书家独特的个性特征和个人风格。

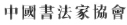

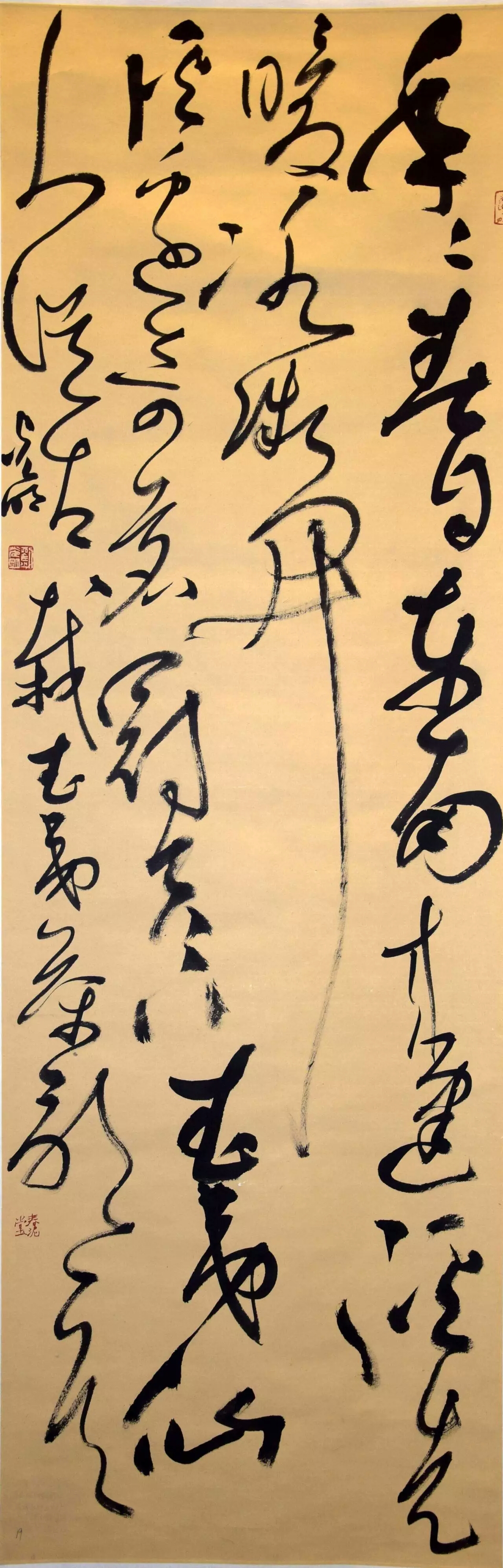

“气”: 读古人草书,印象最深的就是“气”长,往往给人一种气吞山河的感觉。有时只是一件小作品,字数也不多,其“气”却如海上之波涛,奋力拍岸;又如长风万里,吹透原野茂林,有痛快淋漓之气势。韩愈在《送高闲上人序》这篇书论中强调了“气”的作用,他说:“苟可以寓其巧智,使机应于心,不挫于气,则神完而守固,虽外物至,不胶于心。”可见,书法中的“气”具有深邃的审美意蕴。草书需要宕逸浑脱,使转纵横恣肆,字迹游走,缠绕连绵,具内在参差之美,有齐与不齐之妙。从长篇的草书作品可以看到“气”的展开,“气”在流动时是不可阻遏的。黄庭坚、祝枝山等人,都是以“气”驭笔的,黄庭坚的《廉颇蔺相如传》、祝枝山的《湖上诗卷》,字里行间都给人以风云舒卷、变化万端的感觉,这说明他们就是宜于草书来表情达意,只有草书才能使他们的艺术情感达到巅峰。最宜于“气”之通畅者当属竖式长幅,其遥遥垂下,空间绵长。书家起笔,由上及下挥洒无碍,兴致勃发。如王铎不少巨幅草书就是乘气而行,如瀑布奔流,酣畅淋漓。巨幅长条的产生,给书法家拓宽了张扬个性的空间,其书法作品显得大气磅礴。 “气”是内在的,是需要提炼和养护的。元人陈绎曾指出:“养气之法,宜澄心静虑。”又说:“气不能养而作之,则昏而不可用。”当代草书的不纯之“气”上浮,为了突出视觉效果,肆意在纸上制造矛盾、冲突,展现出某种悖逆、乖戾的气象,令观者惊愕,这绝非自然流动之“气”。古人为何要书壁,就是为了使“气”变得通畅,惟其大空间得大挥洒,因此,大“气”才能产生,故陆游指出:“吴笺蜀素不快人,付与高堂三丈壁。”这也正如怀素《自叙帖》所云:“粉壁长廊数十间,兴来小豁胸中气,忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字。”书家书壁时酣畅淋漓的状态被这首小诗清晰地表现了出来。

关注我们 扫一扫

关注我们 扫一扫